Date : mardi 29 avril 2025

Horaire : de 8h45 à 18h

En présentiel : CAREP Paris : 12, rue Raymond Aron 75013 Paris

À distance : en s’inscrivant via le bouton « Inscription à la visioconférence »

Organisateurs : Salam Kawakibi, Leila Seurat et Isabel Ruck (CAREP Paris) ; Jérôme Bocquet et Romeo Carabelli (Université de Tours/EMAM).

ARGUMENTAIRE

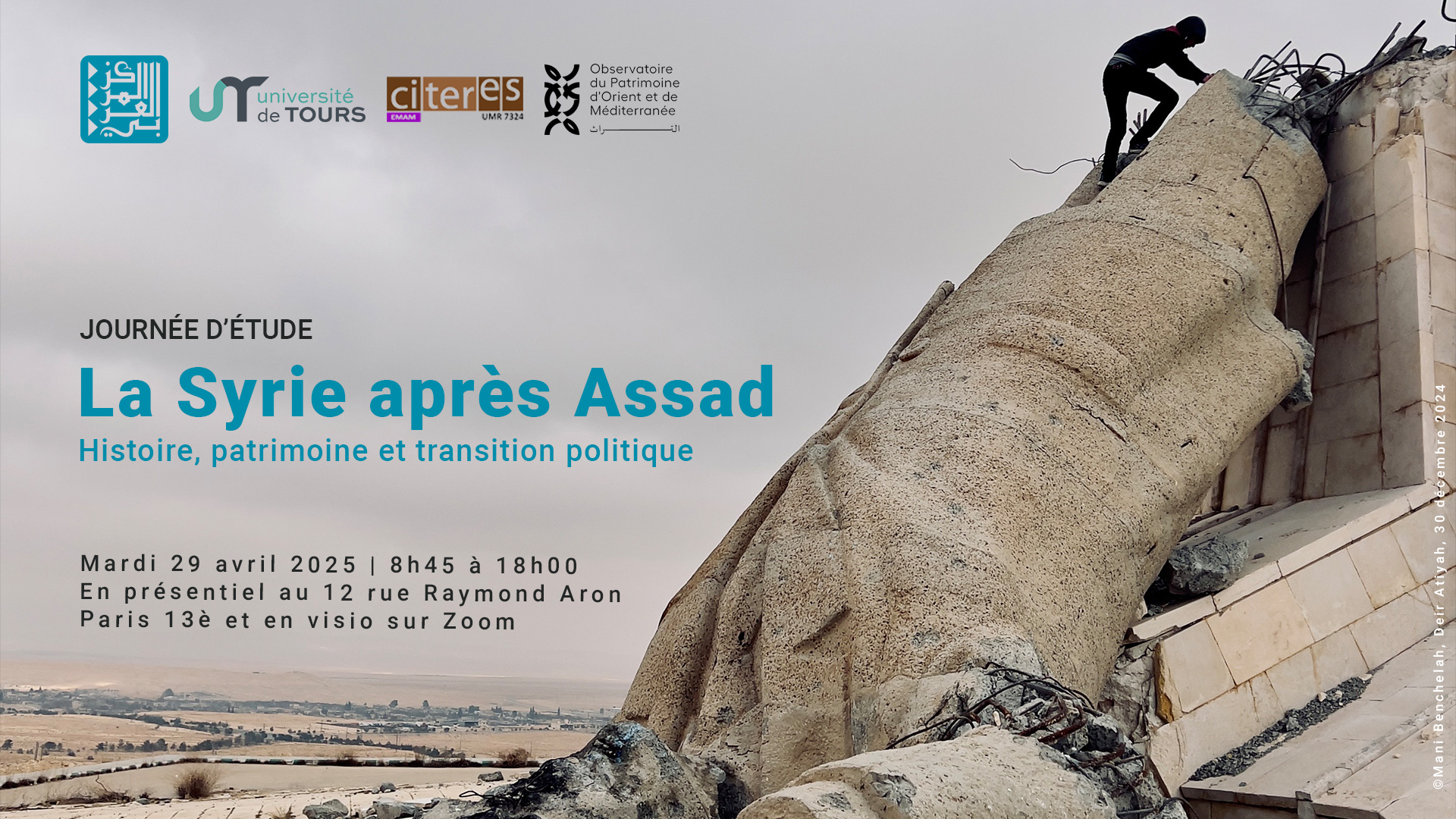

L’histoire et le patrimoine ont toujours été des terrains d’affrontement idéologique et politique. En Syrie, sous la dynastie des Assad, le régime baathiste a instrumentalisé l’histoire et l’archéologie pour asseoir sa légitimité, façonnant une identité nationale au service du contrôle politique. La mise en récit du passé, notamment à travers les manuels scolaires et les politiques patrimoniales, a ainsi contribué à effacer la diversité des appartenances et des identifications.

La chute du régime soulève aujourd’hui de nombreuses questions : comment se départir de ces usages politiques de l’histoire ? Quel rôle l’historien peut-il jouer dans cette phase de transition ? Comment repenser l’articulation entre cadre politique et écriture de l’histoire ? Quel modèle étatique permettrait une appropriation inclusive du récit national, ouverte à tous les segments de la société ?

Dans ce contexte de transition, cette journée d’étude vise à explorer comment l’histoire et le patrimoine peuvent être mobilisés pour accompagner la reconstruction de la société syrienne. Adoptant une approche pluridisciplinaire, elle réunira historiens, anthropologues, archéologues, politistes et acteurs de terrain. Elle invite à interroger la question mémorielle à la fois comme un objet des sciences sociales et comme un enjeu central de la refondation du lien social et politique en Syrie.

PROGRAMME

08h45 – 9h00 | Accueil des participants

09h00 – 9h30 | Mot de bienvenue

- Salam Kawakibi, directeur du CAREP Paris

- Romeo Carabelli, directeur de l’équipe EMAM (UMR 7324 CITERES – CNRS / université de Tours) et des Cahiers d’EMAM (incl. Introduction au numéro spécial)

09h30 – 11h00 | Panel 1 Patrimoine : enjeux, préservation et archéologie de coopération

Modération : Annie Sartre-Fauriat, CREHS Université d’Artois

Depuis 2011 le patrimoine archéologique en Syrie a été au centre de l’attention médiatique (Palmyre-Daech vs régime). À partir de notre réflexion autour de l’instrumentalisation du patrimoine, ce panel vise à questionner les usages et mésusages de l’archéologie et à examiner les enjeux de la préservation du patrimoine en Syrie. Plusieurs axes seront envisagés : dresser un bref état des lieux des dégradations et des pillages et trafics d’antiquités ; analyser les diverses stratégies de conservation et de restauration via des projets nationaux et internationaux de sauvegarde ; penser la place de ce patrimoine dans les efforts de reconstruction du pays en interrogeant la notion d’archéologie de coopération.

Intervenants :

- Pierre-Marie Blanc, CNRS : Bosra, ville antique au sortir de la guerre syrienne, quel avenir?

- Sophie Cluzan, archéologue / Conservatrice générale du patrimoine : La Syrie face à la nécessité d’affirmer une société pluraliste et inclusive : quels rôles pour le patrimoine, l’histoire et la coopération internationale ?

- Michel al-Maqdissi, Musée du Louvre : Dans le cadre d’une table ronde sur le patrimoine archéologique en Syrie

11h00-12h30 | Panel 2 Destruction de l’héritage culturel

Modération : Jérôme Bocquet, université de Tours/ Citeres-EMAM

Le génocide culturel est l’éradication systématique d’un patrimoine dans le but d’effacer l’existence et la mémoire d’un peuple. Cette qualification se pose avec une acuité toute particulière dans un pays où l’idéologie baathiste a systématiquement été mobilisée pour écraser toute forme d’appartenances et d’expression des particularismes. Revenant sur l’instrumentalisation de l’histoire et du patrimoine, ce panel, composé d’anthropologues, d’historiens et d’urbanistes interroge la pertinence d’une telle notion dans le contexte syrien.

Intervenants :

- Mathilde Ayoub, Cergy Paris Université / Institut national du Patrimoine : En Syrie, les statues meurent aussi ?

- Maurice Sartre, HiSOMA Lyon (Maison de l’Orient) : Philippe l’Arabe et Zénobie au service des Assad ou comment on réécrit l’histoire

- Laurence Gillot, université Paris Cité : Écriture et réécriture de l’histoire des ruines de Palmyre

- Abdalrazzaq Moaz, université de Cologne : La vision du patrimoine culturel en Syrie

12h30 – 14h00 | Pause déjeuner

14h00 – 15h30 | Panel 3 Anéantissement des corps et quête de justice

Modération : Ziad Majed, université américaine de Paris

L’histoire de cette destruction est indissociable de l’anéantissement des corps, faisant de la Syrie un cas d’école en matière de torture et de disparitions forcées. Ce panel se propose d’examiner les dimensions historiques et anthropologiques de cette violence, ainsi que la place centrale qui devrait lui être accordée dans la Syrie de demain. Il explorera également les dynamiques mémorielles et les mécanismes de justice susceptibles de répondre aux attentes des victimes. La gestion des archives, des témoignages et des lieux de mémoire sera abordée comme un enjeu essentiel de la réconciliation nationale. Alors que la justice transitionnelle occupe une place croissante dans les débats occidentaux, qu’en pensent les Syriens eux-mêmes ? Quels usages souhaitent-ils faire de cette mémoire ? Comment dialoguent-ils avec la diaspora sur ces questions fondamentales ?

Intervenants :

- Véronique Nahoum Grappe, LAP/EHESS : Criminalité d’état et temporalité : pourquoi les tyrannies tendent à s’installer dans la durée ?

- Joël Hubrecht, Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice (IERDJ) : Juger en Syrie les crimes de la dictature : tensions, incertitudes et espoirs

- Habib S. Nassar, Institution indépendante pour les personnes disparues en République arabe syrienne (IIMP) : La justice transitionnelle : de la rhétorique à la pratique

- Almutassim Al Kilani, HEICR : Vers une justice transitionnelle pour des crimes les plus marquants : proposition du « modèle syrien »

15h30 – 16h00 | Pause-café

16h – 17h30 | Panel 4 Imaginer de nouvelles fondations politiques

Modération : Leïla Vignal, ENS Paris

La reconstruction physique et mémorielle est indissociable de la reconstruction politique et sociale. S’il est encore trop tôt pour juger le nouveau pouvoir, certains traits de l’administration en place à Damas se dessinent déjà : un appel au dialogue national excluant de nombreux acteurs, une inclusion de personnalités sans considération pour les partis et les institutions, ainsi qu’un recours à la cooptation.

Comment éviter la répétition des erreurs du passé, notamment en matière de contrôle et d’exclusion politique ? Les expériences de transition politique ailleurs dans le monde peuvent-elles éclairer le chemin vers une transition réussie en Syrie ?

Intervenants :

- Salam Kawakibi, CAREP Paris : L’enjeu de l’inclusivité du nouveau pouvoir en Syrie

- Joseph Daher, université de Lausanne et université de Gand : Défis et perspectives pour l’économie syrienne

- Zakaria Taha, université Grenoble Alpes : Syrie post-Assad : vers une reconfiguration du paysage politico-religieux ? Défis et enjeux

- Leyla Dakhli, CNRS : Quelle société syrienne peut-on imaginer aujourd’hui ?

17h30 – 18h00 | Conclusions de la journée

Par Maurice Sartre, HiSOMA Lyon (Maison de l’Orient)

Biographies des intervenants

Almoutassim AL KILANI

HEICR

Expert en droit pénal international et défenseur des droits de l’homme, docteur en géopolitique et relations internationales. Ses travaux portent notamment sur les procédures des tribunaux internationaux et la nature contraignante de l’exécution de leurs décisions.

Michel AL-MAQDISSI

Musée du Louvre

Chercheur au Département des Antiquités Orientales du musée du Louvre, archéologue et spécialiste des Archives archéologiques du temps du mandat français dans la région syro-levantine.

Mathilde AYOUB

Cergy Paris Université / Institut National du Patrimoine

Commissaire d’exposition indépendante et doctorante en Arts, Humanités et Création à l’université de Cergy et à l’Institut national du Patrimoine, Mathilde Ayoub développe des projets de recherche, d’exposition, de gestion culturelle et de production dans l’art contemporain. Franco-syrienne, son projet de thèse est une recherche collective qui interroge la possibilité d’un futur musée d’art moderne Syrien par la collecte de la mémoire et d’archives autour du musée national syrien et ses héritages partagés. En 2020, elle publie Préfaces à un livre pour un musée syrien, paru aux éditions Zamân Books.

Pierre-Marie BLANC

CNRS

Archéologue, ingénieur de recherche CNRS (UMR 7041 – ArScAn), co-responsable de l’équipe OrAM (l’Orient d’Alexandre à Muhammad, Paris-Nanterre), Pierre-Marie Blanc a passé de longues années au Proche-Orient en tant que directeur de la Mission archéologique française en Syrie du Sud, puis dans le Hauran jordanien depuis 2013.

Il travaille également comme expert pour l’Unesco et est co-auteur pour la mise en place des pages web consacrés à Bosra et Saint-Syméon dans le cadre du portail des grands sites en danger du ministère de la Culture : https://archeologie.culture.gouv.fr/fr/archeologie-fiche-site/bosra

Jérôme BOCQUET

Université de Tours

Jérôme Bocquet est professeur d’histoire contemporaine à l’université de Tours (Équipe Monde Arabe et Méditerranée, UMR Citeres – CNRS 7324). Ses travaux portent sur l’histoire du fait colonial et du monde arabe, de l’éducation et des relations politiques et culturelles entre l’Europe et la Méditerranée.

Romeo CARABELLI

Université de Tours

Romeo Carabelli est architecte et géographe. Après un début de carrière en tant qu’architecte en Italie, en Afrique australe et dans les Balkans, il a axé son travail de recherche sur les processus de (re)territorialisation patrimoniale de l’héritage culturel et, plus spécifiquement, sur les agencements contemporains des productions dispersées et multinationales.

Sophie CLUZAN

Archéologue, directrice générale du patrimoine

Sophie Cluzan est archéologue et conservatrice générale du patrimoine. Elle est la directrice française de la mission archéologique syro-française de Tulul el-Far, Tell Taouil et Tell Kharazeh, aux côtés d’Ahmad Taraqji, Directeur Général des Antiquités et des musées de Syrie. Sophie Cluzan est également l’ancienne responsable de la coopération du musée du Louvre avec la Syrie.

Joseph DAHER

Université de Lausanne et Université de Gand

Joseph Daher est spécialiste de l’économie politique du Moyen-Orient. Il enseigne actuellement à l’Université de Lausanne (Suisse) et à l’Université de Gand (Belgique).

Leyla DAKHLI

CNRS

Leyla Dakhli est historienne, spécialiste de l’histoire intellectuelle et sociale du monde arabe contemporain. Elle est chargée de recherche au CNRS (Centre d’Histoire sociale des mondes contemporains), fellow à l’Institut d’études avancées de Berlin (Wissenschaftskolleg zu Berlin) pour l’année 2024-2025.

Laurence GILLOT

Université Paris Cité

Laurence Gillot est maître de conférences à l’Université Paris Cité et co-responsable du parcours de M2 : Ville, architecture, patrimoine. Elle a également co-dirigé les missions de fouille et d’inventaire patrimonial dans l’oasis de Figuig (Maroc) de 2011 à 2018. Ses recherches portent principalement sur le rapport des sociétés actuelles, occidentales et non-occidentales, au passé et à ses traces matérielles.

Joël HUBRECHT

IERDJ

Responsable d’étude et de recherche à l’IERDJ qui a pour mission de favoriser les échanges entre les universitaires, les chercheur.es, les juridictions, les responsables publics, et les citoyens. De 2002 à 2021, il était responsable du programme justice pénale internationale et justice transitionnelle à l’Institut des hautes études sur la justice. Il est co-directeur du livre noir sur la dictature des Assad : Syrie. Le pays brûlé, avec Catherine Coquio, Naïla Mansour et Farouk Mardam-Bey, publié par Le Seuil en septembre 2022.

Salam KAWAKIBI

Centre arabe de recherches et d’études politiques

Salam Kawakibi est chercheur en sciences politiques et directeur du Centre arabe de recherches et d’études politiques (CAREP). Il a été le directeur de l’Institut français du Proche-Orient à Alep de 2000 à 2006.

Abdelrazzaq MOAZ

Université de Cologne

Ancien directeur général des Antiquités et des Musées de la Syrie et ancien vice-ministre de la Culture. Il a été professeur invité dans plusieurs universités américaines, européennes et levantines.

Véronique NAHOUM-GRAPPE

Chercheure associée au LAP, EHESS

Après des études de philosophie et d’histoire, Véronique Nahoum-Grappe s’est orientée vers l’anthropologie des mondes contemporains avec Françoise Héritier. Depuis son expérience dans les camps de réfugiés et dans les enclaves en guerre en ex-Yougoslavie, (1992-1999), elle a travaillé notamment sur l’usage politique de la cruauté.

Habib Sami NASSAR

Institution indépendante pour les personnes disparues en Syrie

Habib S. Nassar est juriste et activiste avec plus de vingt ans d’expérience en justice transitionnelle et en droits de l’homme. Il dirige actuellement les efforts de participation des victimes et de soutien aux familles au sein de l’Institution indépendante pour les personnes disparues en Syrie. Il a précédemment occupé le poste de Directeur des politiques et de la recherche chez Impunity Watch. Il a également conseillé le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur la justice transitionnelle en Afrique du Nord après les révolutions arabes.

Maurice SARTRE

HiSOMA Lyon (Maison de l’Orient)

Professeur des Universités en Histoire Ancienne, spécialiste du Proche-Orient gréco-romain d’Alexandre à l’Islam. Auteur, entre autres, de D’Alexandre à Zénobie. Une histoire du Levant antique, IVe siècle av. J.-C.-IIIe siècle ap. J.-C. (2e éd. Fayard 2003) et récemment de Le bateau de Palmyre. Quand les mondes anciens se rencontraient, 600 av. J.-C.-600 ap. J.-C., (Tallandier 2021).

Annie SARTRE-FAURIAT

CREHS Université d’Artois

Professeur émérite d’histoire ancienne de l’Université d’Artois. Auteur de plusieurs ouvrages et articles scientifiques sur l’archéologie en Syrie, dont Aventuriers, voyageurs et savants à la découverte archéologique de la Syrie (XVIIe-XXIe siècle), CNRS éditions, Paris, 2021.

Zakaria TAHA

Université Grenoble Alpes

Politiste, maître de conférences à l’université Grenoble Alpes, spécialisé dans les études politiques et religieuses du monde arabe, en particulier de la Syrie.

Leïla VIGNAL

École normale supérieure

Leïla Vignal est géographe, professeure des universités à l’École normale supérieure (ENS, Paris). Elle est spécialiste du Proche-Orient. Elle a notamment publié, en 2021, l’ouvrage War-Torn, The Unmaking of Syria (2011-2021), chez Hurst/Oxford University Press.

Pour assister à le journée d’étude en présentiel :

CAREP Paris: 12 rue Raymond Aron 75013 Paris

M° 6 : Quai de la Gare, ou M° 14 Bibliothèque FM

Bus : 89, 61, 71