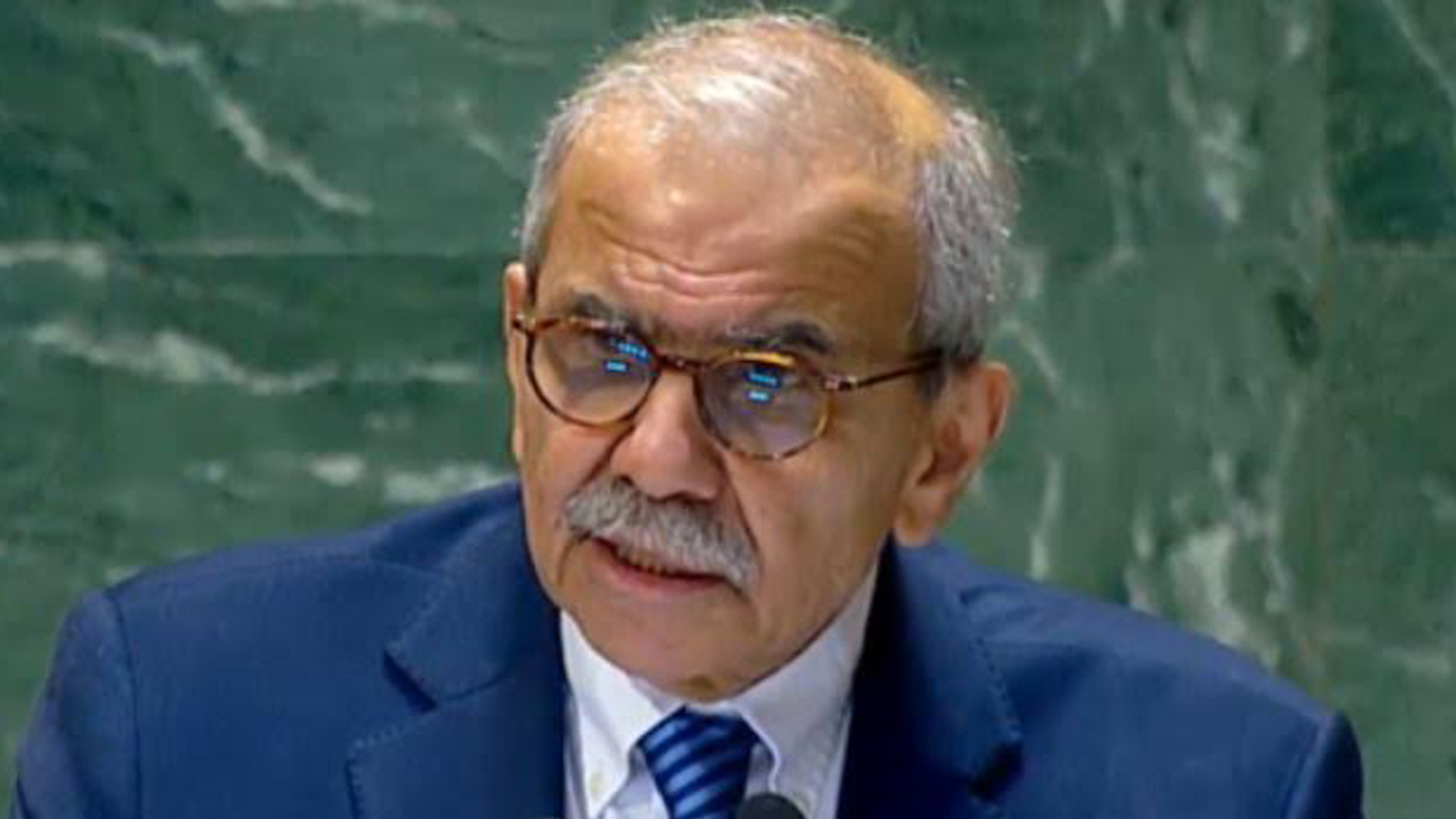

Après un mois de suspense, Nawaf Salam, ancien président de la Cour internationale de Justice, vient d’annoncer la formation de son gouvernement.

En soi, la nomination par président de la République Joseph Aoun de Nawaf Salam au poste de premier ministre le 13 janvier 2025 était déjà une surprise : alors que son nom avait circulé une première fois dans les milieux proches du mouvement de protestation déclenché en octobre 2019, personne au Liban ne s’attendait à une telle désignation.

Aussi, le nom de Joseph Aoun pour la présidence de la République avait-il été proposé par différents chefs de partis sans que cette solution n’aboutisse, sans cesse rejetée par le tandem chiite (Hezbollah et Amal) ainsi que par la rivalité intra-maronite en course pour le siège de la présidence.

Une série de tsunamis politiques va permettre de briser le statu quo : la guerre dévastatrice d’Israël, l’assassinat du secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah et la chute de Bachar al Assad en Syrie. La figure de Nawaf Salam a ainsi percé dans un effet de surprise générale profitant du vide qui a suivi l’effondrement inattendu du régime syrien.

Dans une entreprise qui a nécessité une grande habileté dans les dédales de l’échiquier politique libanais, Nawaf Salam, en accord avec le président de la République, a formé un gouvernement de 24 personnalités, dont 5 femmes, un nombre relativement timide mais reste révolutionnaire dans l’histoire de politique libanaise.

Faisant fi de la confrontation classique qui caractérise la scène politique libanaise entre ceux qui veulent en finir avec le Hezbollah et ceux qui veulent le maintenir, Salam a pu imposer une majorité d’indépendants : peu connus du grand public ils sont pour la plupart issus des grandes entreprises et des institutions internationales telles que BlackRock, la Banque Mondiale ou encore des cabinets d’avocats de renoms. Notons toutefois trois exceptions qui sont d’anciens ministres comme Tarek Mitri, Ghassan Salamé choisi par Nawaf Salam et le cas Yassine Jaber.

Cette ingénierie politique a fait suite à de longues tractations avec les acteurs politiques, contournant les pièges du confessionnalisme et surtout ceux des partis. Dans une démarche de rupture, Nawaf Salam a changé le processus mis en place de 1992 à 2004[1] par le régime syrien ainsi que la Troïka (Elias Hraoui / Rafic Hariri / Nabih Berri) qui consistait à laisser les partis politiques choisir eux-mêmes leurs futurs ministres selon leur quota, qui était proportionnelle au nombre de leurs sièges au parlement, rendant très dépendant le gouvernement. Or, pour la première fois, Nawaf Salam va proposer lui-même des noms aux différents partis leur demandant de choisir parmi les figures qu’il leur soumettrait.

Pourtant, en proposant Yassine Jaber pour le poste de ministre des Finances, Nawaf Salam a été accusé de succomber aux pressions du parti Amal. Le choix de Yassine Jaber, dont le nom avait déjà été validé pour le gouvernement prévu par Mikati, est en fait le reflet d’un compromis avec Nabih Berri.

Après moultes tergiversations qui risquaient de mettre en péril la formation du gouvernement, Salam a fini par accorder à Nabih Berri le nom de Jaber mais, en contrepartie pourtant, contrairement à ce qu’affirment les détracteurs de Nawaf Salam, il faut souligner que ce dernier a obtenu une réduction du nombre des ministres qui ont été proposés à Amal, empêchant ainsi ce parti de pratiquer le fameux blocage des 2/3. Par ailleurs, dans cette entreprise de consultation inédite, aucun parti n’a obtenu le nombre de ministres suffisant qui permettrait de pratiquer ce blocage paralysant la vie politique libanaise depuis le retrait des troupes de Bachar el Assad du Liban en 2005.

C’est d’ailleurs la volonté de Nawaf Salam d’en finir avec ce blocage qui a poussé deux alliés du tandem chiite, le Tayyar de Michel Aoun dirigé par Gebrane Bassil et le parti Marada de Sleiman Frangieh de se retirer du jeu.

Ceci au bénéfice des Forces Libanaises qui étaient elles aussi mécontentes des pratiques réformatrices de Nawaf Salam. Leur chef, Samir Geagea continuait de lutter pour obtenir un ministère clé que Nawaf Salam ne lui a pas accordé. Salam a donc tenu face aux Forces libanaises mais il a également su résoudre le conflit en proposant la figure de Joe Issa El Khoury, un choix accepté par Samir Geagea car perçu comme non hostile à ses intérêts.

De son côté, Joseph Aoun avait également son mot à dire en nommant quelques ministres clés, tels que celui de la Défense, ou des Affaires étrangères, et en récupérant les autres ministères délaissés par les partis récalcitrants qui ont préféré se retirer d’un gouvernement qui finalement les consulte sans leur donner du pouvoir.

C’est en ce sens que nous pouvons parler, pour la première fois depuis Taëf, d’une restitution du pouvoir exécutif entre les mains du président et du premier ministre. Ce résultat semble contenter aussi bien la communauté internationale que l’opinion libanaise. Les Libanais, qui ont fini par perdre tout espoir dans le pays, contraint de choisir entre l’immigration ou le fédéralisme trouvent en la formation du premier gouvernement sous la présidence de Joseph Aoun une lueur d’espoir.

Ce soulagement s’accompagne toutefois d’inquiétudes. Les défis sont nombreux pour ce gouvernement de « réformes et de sauvetage ». Tout d’abord le manque des ressources humaines et l’hémorragie au sein de la fonction publique : absentéisme et démissions sont coutume courante en raison de la précarité de la paie depuis l’effondrement de la livre libanaise. Par ailleurs, le clientélisme et la corruption handicapent les institutions et nécessitent un démantèlement des politiques d’embauche selon les logiques communautaires, familiales et des partis politiques.

De surcroît, l’indépendance de la Justice que le président de la République et le premier ministre veulent instaurer met en danger plusieurs membres du parlement mis en accusation dans les grands scandales de corruption qui animent le pays. Ces derniers bloquent toute avancée de procès notamment celui de l’explosion du port de Beyrouth, ou encore ceux relatifs aux assassinats politiques. Le plus grand défi sera sans doute l’application de la résolution 1701 qui stipule le désarmement du Hezbollah ainsi que le financement de la reconstruction suite à la destruction massive d’une partie du Sud du pays par l’armée israélienne. Qui seront les donateurs pour financer la reconstruction et les réformes, et quelles seront les moyens et les conditions ?

Si Nawaf Salam est parvenu jusqu’ici à négocier subtilement un compromis avec les partis de sorte que ce gouvernement soit validé, les défis restent de taille aussi bien en interne qu’en externe. La visite de Morgan Ortagus, la nouvelle adjointe de l’émissaire américaine pour le Moyen-Orient, a ainsi affirmé de manière ostentatoire la volonté d’en finir avec le Hezbollah, vulnérabilisant ainsi les consultations fragiles mises en place par Salam.

Notes :

[1] À l’exception du gouvernement de Salim El Hoss de 1998 à 2000.