La communauté druze en Syrie se trouve aujourd’hui confrontée à des défis existentiels majeurs. Parmi les plus pressants demeure l’absence d’une figure de référence à l’échelle nationale – en dehors du cadre religieux – susceptible d’exercer une influence politique déterminante et de garantir une représentation forte de la communauté sur la scène politique syrienne. Une telle figure apparaît d’autant plus nécessaire que, faute d’alternative, la direction religieuse tend à concentrer l’ensemble des responsabilités, au risque d’enfermer la communauté dans une logique confessionnelle de plus en plus rigide et isolée.

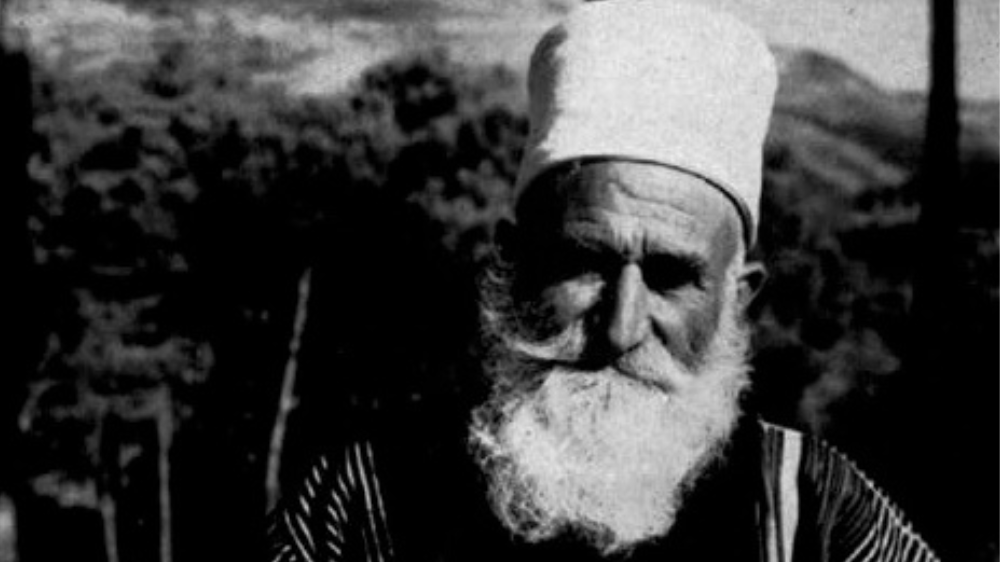

Yahia Alaous

Yahia Alaous est un journaliste et ancien prisonnier politique syrien vivant Allemagne. Il travaille sur les sujets de l’immigration et la question des réfugiés.

Après avoir joué, ces dernières années, un rôle central dans la mobilisation populaire contre le régime de Bachar al-Assad, cette direction religieuse semble désormais s’être repliée sur un discours identitaire étroit, symptôme d’un repli communautaire préoccupant. Cette évolution ne peut être attribuée à la seule direction religieuse : elle résulte aussi, pour une large part, des dynamiques imposées par la nouvelle administration syrienne.

La situation actuelle à Soueïda, comme dans les autres régions à majorité druze, apparaît dès lors particulièrement critique. Plus que jamais, l’émergence d’un leadership capable de contrebalancer le monopole décisionnel de la Machaykatal-ʿAql, ou du moins d’y participer de manière effective, s’impose comme une nécessité. Il s’agirait de promouvoir un discours politique druze à vocation nationale, inclusif et crédible, susceptible de repositionner les priorités de la communauté dans une perspective résolument syrienne et tournée vers l’intérêt général.

Le tableau national qu’a offert Soueïda au cours des deux dernières années, en particulier à travers les mobilisations sur la place al-Karama (littéralement « place de la Dignité »), risque aujourd’hui de sombrer dans l’oubli. Les militants civils qui ont porté haut la cause nationale se trouvent désormais menacés de marginalisation. Pour préserver cette dynamique, il est impératif de redonner sens et force aux slogans et à l’esprit de la place al-Karama, qui a représenté une véritable oasis d’espoir pour le peuple syrien libre, du nord au sud du pays. Ce défi s’inscrit dans un contexte général de dégradation profonde, alors que la Syrie s’enfonce dans des affrontements et des dérives sectaires et vindicatives d’une ampleur catastrophique. Une situation qui ne fait qu’aggraver l’isolement des Druzes – et des minorités en général – tout en nourrissant leurs craintes quant à l’avenir.

L’émergence d’une figure de référence nationale druze, respectée et enracinée dans le gouvernorat de Soueïda – à l’image de ce que représenta Kamal Joumblatt au Liban – n’a rien d’un objectif utopique. Un vaste mouvement civil et national existe bel et bien : s’il est aujourd’hui privé de direction, il n’en demeure pas moins en quête d’une représentation lucide, capable de le porter, de le structurer et de faire entendre sa voix. Une telle figure est d’autant plus nécessaire qu’elle permettrait de faire face à la campagne de délégitimation féroce – inédite par son ampleur et sa visibilité – à laquelle la communauté druze est confrontée. Elle offrirait également un rempart contre les tendances au repli identitaire, ainsi qu’aux discours dissonants qui, ces dernières semaines, ont évoqué des options d’autodétermination, quelle que soit leur origine, dans un climat où les conditions actuelles et les difficultés économiques ont privé la communauté de tout repère.

La tentation hégémonique de la direction religieuse

La direction religieuse druze, qui contrôle depuis des années la situation à Soueïda, accueillera difficilement l’émergence d’une nouvelle figure de référence susceptible de remettre en cause ses privilèges et de proposer une autre approche face à la crise. Il est probable qu’elle cherche à entraver une telle évolution, d’autant que le contexte actuel lui offre une opportunité unique de se réaffirmer comme l’unique représentante des Druzes de Syrie — qui constituent la plus importante communauté druze parmi les quatre pays où ils sont présents — mais aussi de retrouver un rôle confessionnel à portée régionale, dépassant les frontières syriennes, un rôle qui lui avait été refusé pendant des décennies par le régime du Baʿth et la famille al-Assad.

Certes, le rétablissement de la direction religieuse en tant que référence pour l’ensemble des Druzes du Levant — en Syrie, au Liban, en Palestine et en Jordanie — n’a jamais été une priorité pour les successions de guides spirituels à Soueïda. Plusieurs raisons l’expliquent : certaines d’ordre politique, d’autres liées aux réalités objectives de la dispersion géographique et des appartenances nationales propres à chaque groupe druze. Toutefois, ces dernières années, la Machaykatal-ʿAql de Soueïda est parvenue à s’affranchir de la tutelle du régime syrien, s’imposant comme une entité autonome, détachée de l’appareil de pouvoir auquel elle était naguère inféodée — allant jusqu’à adopter une posture antagoniste. Aussi longtemps que cette autorité conservera sa mainmise sur les affaires publiques de Soueïda, il sera difficile de la cantonner à la seule sphère religieuse, réduite à ses fonctions traditionnelles dans les lieux de culte. Le risque est alors que, consciemment ou non, elle contribue à renforcer le pouvoir du clergé, transformant les chefs religieux en véritables seigneurs de guerre locaux.

Le vide laissé par l’absence de leadership national

Faute de pouvoir faire émerger une figure comparable à celle du leader historique Sultan Pacha al-Atrach — et depuis la disparition de sa fille, Madame Muntaha al-Atrach, en qui beaucoup voyaient l’héritière d’un rôle politique légitime, nourri par l’autorité morale de son père — les directions locales actuelles apparaissent incapables de combler le vide de leadership. Derrière elles, le paysage général à Soueïda se révèle plus confus que jamais. Tant que ceux qui appellent à une réduction du pouvoir des autorités religieuses ne parviendront pas à faire émerger une figure de référence claire et légitime, la Machaykatal-ʿAql demeurera l’acteur le plus influent et le plus décisif des dynamiques locales. Aujourd’hui, cette direction religieuse ne se contente plus d’apparaître comme indépendante de tout pouvoir politique — passé ou présent — elle semble même se détacher de toute forme de représentation antérieure. Le modèle jusque-là incarné par la tradition druze libanaise, marquée par la figure de Kamal Joumblatt, est désormais contesté jusque dans ses fondements, parfois même par des figures de moindre envergure, à l’image de Wiam Wahhab¹.

Un renforcement identitaire aux effets ambivalents

Dans les jours à venir, il ne fait guère de doute que l’on assistera à un renforcement prononcé de l’identité druze, sous l’effet de multiples facteurs et prétextes. Cette affirmation identitaire accompagnera le regain général des identités minoritaires en Syrie. Certains y verront une nécessité vitale pour la survie et la continuité de la communauté, d’autres une stratégie indispensable pour préserver le rôle historique des Druzes dans la société syrienne. Mais l’enjeu le plus fondamental réside ailleurs : les responsables communautaires devront s’attacher à définir des limites claires à cette dynamique identitaire, afin d’éviter que son déplacement progressif de la sphère nationale vers une logique purement sectaire ne finisse par priver la communauté de toute perspective d’avenir collectif au sein de la Syrie.

Notes :

[1] Wiam Wahhab : homme politique libanais controversé, issu de la communauté druze.